희구당(喜懼堂)-이재백(李在白)님

- 全南 谷城郡 木寺洞 薪田里, 深山巨儒 隱仙

(전남 곡성군 목사동 신전리, 심산거유 은선)

/李時明

谷城木寺 薪田里 (곡성목사 신전리)

深山巨儒 喜懼堂 (심산거유 희구당)

文農一値 在白仙 (문농일치 재백선)

文昌星居 還李白 (문창성거 환이백)

2011.02.07. -[無碍堂]-多勿

-----------------------

* 희구당(喜懼堂)-이재백(李在白) 선생님을 만나뵙고 와서 쓰다.

|

희구당(喜懼堂) - 이재백(李在白)

마당 앞 바위좌대에서.../ 이재백님.

희구당(喜懼堂)-이재백(李在白) 소설가

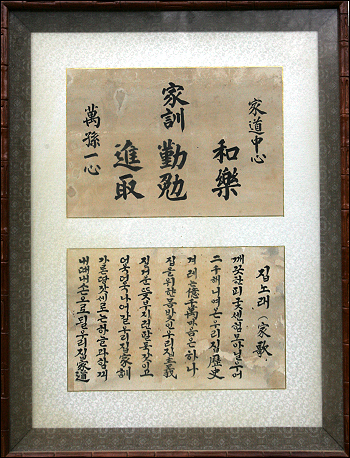

▲ 5대째 120년 세월을 이어 온 그의 집. / 전라남도 곡성군 목사동면 신전리 369

木寺洞 喜懼堂(목사동 희구당)-이재백님 생가

*희구당(喜懼堂) : ‘즐거울 희(喜), 근심할 구(懼)’,

“좋은 일이 있으면 기뻐하고, 힘든 일이 있으면 절망하는 것이 사람의 습성이지만,

좋은 일 앞에서도 너무 기뻐하지 말고 절망 앞에서도 희망을 잃지 말고 즐거움을 찾으라는 뜻.”

-------------------------------------------------

<漢詩소개>

누실명(陋室銘)

-유우석(劉禹錫) , (唐 詩人)

山不在高(산불재고) : 산이 높지 않아도

有仙則名(유선즉명) : 신선이 있으면 유명한 산이고

水不在深(수불재심) : 물이 깊지 않아도

有龍則靈(유용즉령) : 용이 있으면 신령한 물이다.

斯是陋室(사시루실) : 이곳은 비록 누추한 집이나

惟吾德馨(유오덕형) : 오직 나의 덕으로도 향기가 난다.

苔痕上階綠(태흔상계록) : 이끼 낀 흔적은 계단을 오르며 푸르고

草色入簾靑(초색입렴청) : 풀빛은 창문의 발을 통해 더욱 파랗다.

談笑有鴻儒(담소유홍유) : 담소하는 덕망이 높은 선비가 있을 뿐

往來無白丁(왕래무백정) : 왕래하는 비속한 사람은 없다.

可以調素琴(가이조소금) : 꾸미지 않은 거문고를 타고

閱金經(열금경) : 경서를 살펴볼 수도 있다.

無絲竹之亂耳(무사죽지란이) : 듣는 음악은 귀를 어지럽히지 않고

無案牘之勞形(무안독지로형) : 관청의 서류로 몸을 수고롭게 하지 않는다.

南陽諸葛廬(남양제갈려) : 남양(南陽) 제갈량(諸葛亮)의 초가집이나

西蜀子雲亭(서촉자운정) : 서촉(西蜀) 양자운(揚子雲)의 정자와 같으니

孔子云(공자운) : 공자께서도 이르시기를

何陋之有(하루지유) : 군자가 거하면 무슨 누추함이 있을까" 라고 하였다.

이 유우석의 누실명(陋室銘)은

단지 81자로 간결(簡潔)하게 누실(陋室)의 정황(情況)을 남김없이 기술하였으며,

내용의 묘사(描寫)는 더 없이 아름답고, 함축(含蓄)된 사상은 매우 전아(典雅)하며, 문장의 격조(格調)는

풍류한정(風流閑靜)한 멋이 넘쳐서 많은 시인 묵객이 음서(吟書)하는 명문(名文)으로 후세(後世)에까지

널리 알려져 있다.

산이 높다 하여 명산(名山)이 아니다, 신선이 살고 있어야 명산이다. 물이 깊다 하여 신령스러운 물이 아니고,

용이 살고 있어야 신령스러운 물이다. 여기 이 방은 누추하기는 하지만, 이곳에 사는 오직 나의 덕성이 향기롭다.

(山不在高 有僊則名. 水不在深 有龍則靈. 斯是陋室 惟吾德馨.)

이끼는 섬돌 위에까지 덮어 오르며 푸르고, 풀빛은 문 앞에 드리운 발을 넘어 들어와 방안을 푸르게 물들인다.

이곳에 모여 담소하는 사람들은 모두 덕 높은 선비들뿐, 비속(卑俗)한 사람들은 왕래하지 않는다.

장식이 없는 소금(素琴)의 줄을 고르고,

(苔痕上堦綠 艸色入簾靑. 談笑有鴻儒 往來無白丁. 可以調素琴)

옛 성인의 금옥 같은 경서(經書)를 열람하며, 기녀들을 불러서 듣는 어지러운 음악소리도 없고,

세상의 잡다한 일에 시달리지 않아서 좋다. 이곳을, 남양(南陽)의 제갈량(諸葛亮)이 은거(隱居)하던

초려(草廬)나 서촉(西蜀)의 성도(成都)에 살던 양웅(揚雄)의 재주정(載酒亭)에 비교해 볼까?

“공자(孔子) 말씀하시길, 군자가 살고 있다면 어찌 누추한 방이라 할 수 있는가?“ 하지 않았는가?

(閱金經. 無絲竹之亂耳 無案牘之勞形. 南陽諸葛廬 西蜀子雲亭. 孔子云 何陋之有.)

이상의 문장구성을 보면 용어(用語)와 구법(句法)등에 변화의 묘를 주어서, 문장의 시작(始作)은

사언(四言)의 정중한 체(體)로 기술하였다. “산이 높기만 하거나 물이 깊기만 해서 유명한 것이 아니라

신선이 살고, 용이 산다면 유명하고 신령한 것이, 마치 사람 사는 방이 크고 좁은 것보다는

그 안에 살고 있는 사람의 덕향(德香)이 배어 있어야 유명하다.” 고 전제하고,

자신이 사는 방은 비록 누추하지만, 산 속의 신선과 물속의 용처럼 자신의 덕의 향기가 서려 있어서

누추하지 않다고 술회한다.

다음은 자신의 방을 오언시(五言詩)의 형태로 표현하였는데, “사람의 왕래(往來)가 드물어서

오르는 계단에 푸른 이끼가 점점 덮여 오르며 푸르고, 창문에 쳐 놓은 대발 사이로 정원의 녹음이

더욱 푸르게 비쳐서 싱그럽다. 때때로 도량이 넓고 시문에 능한 선비들 찾아와 큰소리로 웃고 즐기며,

세속적인 사람들 찾아오지 않는다. 장식 없는 거문고도 가끔 타보고, 성현들이 남긴 금옥 같은

경전도 펴고 읽는다. 잡다한 술판에서 듣는 가무소리도 없고,

세상에 책임질만한 서류를 대하며 고민할 일도 없다.

이만하면, 옛날 남양(南陽)땅에서 은거(隱居)하던 제갈공명(諸葛孔明)의 초가집이나,

서촉(西蜀)의 현인 양자운(揚子雲)이 유유자적(悠悠自適)하던 재주정(載酒亭)과 비길만하지 아니한가?

성인 공자(孔子)도 제자인 안회(顔回)가 안빈락도(安貧樂道)하는 모습을 보고

“군자가 사는 곳엔 어찌 누추함이 있겠는가?(君子居之 何陋之有)” 라고 하지 않았던가?“ 라고 하였다.

유우석은 고상한 문장가이며, 깊은 통찰력을 지닌 철학자였다. 이는 진실로 선비의 풍모다.

격도 갖추지 못하고 선비인척하거나, 남의 일을 모방해서 단지 흉내를 내며 사는 자칭 은자들은

깊이 자성할 일이다.

자신의 생각이 행동과 일치되지 못하면, 이처럼 심금(心襟)을 울리는 글이 나올 수 없으리라.

사물을 관조(觀照)하는 마음도 자신의 수양이 없으면 깊은 통찰력이 발휘될 수 없으리라.

-------------------------------------------------------------------------------------

출처 :광주전남소설가협회 원문보기▶ 글쓴이 : 어이-쇠

* 글이 있는 돌각담 *

돌각담 육필비-전라남도 곡성군 목사동면 신전리

어떤 아이가 커서 어른이 되었습니다.

누구나 어른이 되는 것이어서 그 아이도 어른이 되었지요.

사람은 서울로 보내라고 해서 서울로 왔다가,

그렇게 사는 것이 아닌 것 같아 고향으로 돌아가버렸습니다.

고향사람들과 비료를 나누고,

고향 산들에는 과일을 심고,

시간이 나면 젊은 날의 초상을 그렸지요.

그러기를 40년.

코 흘리개 아이들도 성장해 가정을 꾸리고,

어느덧 그에게도 황혼이 왔지요.

그 어느 황혼의 시간에서,

그는 새로운 인생을 만들었습니다.

농사를 지으면서도 틈틈이 그가 그리던 젊은 날의 초상은,

그를 소설 돌각담의 주인공으로 만들어 58세에 신인문학상을 받게 된 것이지요.

무어 농촌운동이 별스러울 게 있겠어요.

평생을 농촌에서 살면서 농업을 하면 그것이 농촌운동이지요.

허울 좋은 말보다 농촌 지키면, 그것이 진짜 농촌운동 아닌가요.

낮에는 농사, 밤에는 글쓰기.

평생을 그와 함께 있었던 농가의 돌각담.

이제 그 돌각담이 소설가의 꿈이 아닌 현실로 나타났습니다.

출처 :좋은 사람들 두레 원문보기▶ 글쓴이 : 이재범

출처 :목사동 원문보기▶ 글쓴이 : csbshan ---> 출처 옆의 "원문보기"를 클릭하면 돌각담 비문 사진을 다 보실수 있습니다.

* 글이 있 는 돌 각 담 *

인적조차 보기 드문 이 고샅길을 돌각담길로 가꾸고자 하는 마음은 별난 아름다움입니다.

그렇지만 더한 아름다움은 흙냄새 풍기는 순박한 마을 사람들의 고운 심성(心性)입 니다.

이 흔적痕迹은, 먼 후일後日에도, 희미한 달그림자로, 오래도록 남을 것입니다.

“돌각담”의 형상화로 마을길을 아름답게 꾸미는 한편,

이 골짜기와 인연이 있는 분들의 육필(肉筆)을 돌각담 속에 숨겨 놉니다.

풀잎보다 싱싱한 모습으로,

고향 사랑의 잔 잔한 진혼곡(鎭魂曲)으로, 또한 글 자리의 디딤돌로...

돌각담 사이를 장식한 글들.

<안내문>

글에 취(醉)한 돌각담은

하늘 아래 가장 쓸쓸한 땅에 있습니다.

햇살조차 머뭇거리는 이 골짝에

마을 사람들의 자화상自畵像을 남깁니다.

이 장 : 정 정 태

새마을지도자 : 이 봉 안

목사동 면장 : 마 덕 숙

총무계장 : 한 상 백

단기4341년 늦가을에. 마을 상징문

-----------------------------

1)

신 전 리 봄

/임 보

아미산 산자락에

대숲 마을 이른 봄 배 밭에

배꽃이 일면

돌각담 골목마다

밝은 웃음들

떠가 던 흰 구름도

발길 뭠추네

1940년 서울대 국문과. 현대문학 시 추천.

시집. “장닭 설법” “은수달 사냥” “가시연꽃” “자연학교”

충북대. 정년퇴임.

2)

/곽재구

외로운

해와

달이

잠시 머물러

지친 발걸음 쉬어가는 이곳

꽃과

바람과

새들의 춤이

인간의 주름살 곁에

오래 오래

머물은 이곳

그대여

문득 뒤돌아서서

바라보는 길들

또한

사랑스럽지 아니한가

/곽 재구

1954년 숭실대 대학원. 중앙일보 신춘문예 당선.

시집 “사평 역에서” “낙타풀의 사랑” “삶을 흔들리게 하는 것들”

순천대학.

3)

/공선옥

어둠이 좁은 방안에 밀려든다

어둠 속에서 나는 꿈틀한다.

무엇인가 꿈틀한다.

그곳은 깊고 어두울 것이다.

모든 생명이 움트는 곳은 어디나 다아 한가지로,

공 선옥 단편소설 “피어라 수선화” 중에서

1964년 전남대. 창작과 비평에 중편으로 등단.

소설 “오지리에 두고 온 서른 살” “명랑한 밤길‘ ”유랑가족“

오늘의 젊은 예술가상 수상.

4)

입춘 무렵

/윤 석주

소설 쓰며 배농사 짓는

싱건지 맛 그만인 목사동 李白 兄네

정월 초닷새 배곯은

달빛만 가득한 마당가

기방에서 쫓겨나 사립문

기웃거리던 梅花란 년

싹수 노오란 열일곱 고 가시내

지난 겨을

상사병 지독히도 앓터니

물오른 얼굴에 뾰루지 툭툭 불거졌네.

오매 저걸 어쩔거나

/이천팔년 늦가을 돌나무가 쓰다

1947년 시와 사람 신인상

시집 “잠든 숲에 사랑을 묻다” “해의 다비식”

5)

목 탁 2

/차 창 룡

몇 억 광년의 세월이 흘러 별빛이

마음속으로 들어온다

보이지 않는 속도는 보이지 않는 소리이다.

날아가라 어서 목탁 소리여

이 목탁 닳고 닳아 먼지가 되면

돌아오리 보이지 않는 속도로

보이지 않는 길을 만들며

아득한 광년의 거리 너머

빠른 속도로 천천히 떨어지는 목탁 소리

별은 먼지이므로

눈에 들어가 눈물 흘려보낸다

보이지 않는 소리를 보여준다.

1966년 중앙대 대학원.

“문학과 사회” 로 등단

시집. “나무 물고기” “미리 이별을 노래하다” “인도 신화”

김수영 문학상. 중앙대. 경기대. 서울여대 출강.

6)

/이재범

이 주차장에서 마을로 들어가니

확 트인 바다가 보이며 마을이 나타났다.

이아 마을, 그리스에서 일몰이 가장 아름답다는 곳이다

파란 지붕에 그리스정교회식 십자가를 단 교회들

그 사이로 넓은 날개가 달린 풍차들

히피서커스가 만개한 푸른색 지붕의 하얀 작은 집들,,,

이아 마을의 첫 인상은 그랬다.

이른바 카사비앙카(언덕 위의 하얀 집)가 아닌가?

누군가 일부러 만들어 놓은 듯 보이지만

실은 오랜 세월 척박한 자연 속에서 삶을 일구어 온

이곳 사람들의 땀이 배인 곳이다.

/이 재범 “나의 그리스 여행” 중에서

1951년 성균관대학.

“슬픈 궁예” “한반도의 외국군주둔사” “나의 그리스 여행”

경기대. 경기도문화재 위원장.

7)

/조용헌

인간을 연구한다는 것은 자연을 연구하는 것이고

자연을 연구한다는 것은 인간을 연구한다는 것이다.

하늘의 이치는 그때마다

인간을 통해서 나타나게 되어있다.

인간과 자연은 서로 상응하고 있다는

전제를 받아들여야 한다.

태풍을 보고 인간사를 예측할 수 있다.

난세의 조짐을 미리 보는 것이다.

하늘에는 측량하기 어려운 비바람이 있고

사람에게는 아침저녁으로 바뀌는 화복이 있다.

/조 용헌. “사주명리학 이야기”에서

1961년 원광대학교. 조선일보에 조용헌 살롱 연제중.

“5백년 내력의 명문가 이야기” “고수기행” 방외지사“ ”사주 명리학 이야기“

조선일보 논설위원. 원광대.

8)

개 떡

/문 순 태

내 유년의 초록빛 하늘에

개떡 하나 둥둥 떠 있다.

배고파 눈 질근 감으면

개떡 같은 보름달이

무겁게 내려앉았다.

내 희망은 개떡이었다.

어머니,

어릴 적에 맛나게 먹었던

보름달 개떡

어디에 숨겼어요

쫄깃쫄깃 들큼한 희망의 맛

돌려주세요.

1941년. 조선대. 한국문학으로 등단.

소설 “징소리” “철죽제” “타오르는 강 7부작” “정읍사”

전남일보 편집국장. 순천대. 광주대. 정년퇴임.

이상문학상 특별상. 문학의 집 생오지.

9)

/박 혜강.

천지간에 꽃잎 흩날리던 날, 사람들은

새로운 것을 깨달았다.

생의 무게가 얼마나 버거운 것이며,

살아남은 자의 슬픔이 어떻게 변하는지.

슬픔은 슬픔만큼 깊어지고, 슬픔은

슬픔만큼 넓어지고, 슬픔은 슬픔만큼

커졌다가 마침내 그 슬픔을 먹어치우고

또 그 슬픔을 넘어 이름 모를 꽃으로 다시

피어나게 될 것을 굳게 믿고 있었다.

-무등일보 연재소설 “풀잎으로 눕다” 중에서

1954년. 조선대. 문학예술운동에 중편으로 등단.

소설 “ 운주 5부작” “도선비기” “조선의 선비”

광주전남 작가회의. 광주전남소설가협회 회장. 역임.

10)

/백시종

돌각담의 아름다움은 대한민국

현대사의 참혹한 비극을

서정적인 문체의 돌과, 탐구

적인 시각의 돌과, 따뜻하지만

엄숙한 목소리의 돌과, 연민의

돌들을 생김새대로 차곡차곡 쌓아

놓는데 성공하고 있기 때문이다.

2008년 10월. /백 시종.

1944년 서라벌예대.

대한일보. 동아일보 신춘문예당선. 현대문학 추천.

소설 “돈 황제” “걸어 다니는 산” “환희의 끝” “서울의 눈물” “물”

한국문학상. 오영수문학상. 채만식문학상. “계간문예” 주간.

11)

/이근배

어머니가 매던 김 밭의

어머니가 흘린 땀이 자

라서 꽃이 된 것아 너는 思

想을모른다 어머니가

思想家의 아내가 되어서

잠 못 드는 平生인 것을

모른다

졸시, 냉이꽃의 일절을

/사천-이근배 적다.

1940년 서라벌예대 문창과.

경향신문. 서울신문. 조선일보. 동아일보. 한국일보 신춘문예 당선.

시집. “노래여, 노래여” “한강” “시가 있는 국토기행”

시인협회회장 “한국문학” 주간역임.“문학의 문학” 주간. 재능대. 예술원 회원.

12)

/이명한

뜻이 조금 다르더라도

몸을 스치며 걸어가다 보면

얼었던 마음이

어느덧 따뜻해지는 것을

南과 北이 어찌 다를까.

저 푸른 하늘 함께 이고

비단 같은 땅 위에서

살아가는 사람들아

이 명한 :1932년 조선대.월간문학 신인상.

소설 “황톳빛 추억” “달뜨면 가오리다”

광주전남문인협회장. 광주전남 민예총 회장역임

13)

/이순원

대부분의 행성이 자기가 지나간 자리를

다시 돌아오는 공전주기를 가지고 있듯

우리가 사는 세상도 그런 질서와 정해진

주기를 가지고 있습니다. 이 세상의 일

이란 일은 모두 2천5백만년을 주기로

되풀이해서 일어나게 되어 있습니다.

2천5백만년이 지나면 우리는 다시

지금과 똑같이 여기에 모여 오늘 우리

곁으로 온 별을 쳐다보며 이야기할겁니다.

소설 “은비령” 중에서

/이 순원

1958년 강원대. 문학사상 신인상.

은비령” “말을 찾아서” “순수” “아들과 함께 걷는 길”

효석 문학상. 한무숙문학상.

14)

/임철우

한때 우리는 모두 별이었다.

저마다 꼭 자기 몫만큼의 크기와

밝기와 아름다움을 지닌 채,

해 저문 하늘녘 어디쯤인가에서,

꼭 자기만의 별자리에서

자기만의 이름으로 빛나던,

우리 모두가 누구나 다 그렇게

영롱한 별이었다.

/임 철우 “그 섬에 가고 싶다 중에서“

1954년. 전남대. 서울신문신춘문예 당선.

소설. ”봄날 5부작“ “백년여관” “그 섬에 가고 싶다” “등대아래 휘파람”

단재상. 요산문학상. 이상문학상. 한신대. 교환교수로 중국에.

15)

/채희윤

도대체 누가 이 보리를 심었을까. 불하받은

땅이라서 아직 집을 짓기는 싫어서 그 대신 낭만을

심어 보자고 심은 것일까. 아니면 저 아파트에

서, 자식들에 얹혀사는 시골 노인들이, 억지로 버리고 온

고향을 그리워하며 남의 터에 파종을 했을까?

이제야 그는 조금 전 노인네들이 그들이 아닐까 생각

했다. 그들이 젊음을 그리워하듯이, 옛날 보리밭에

서의 정사를 생각하며 기분을 내 보려 자식들

몰래, 이 한밤에 나왔을까? 도대체 누구일까.

이렇게 푸른 절망의 씨앗을 파종하고, 퇴색한 상처를

되살리는 사람은.

소설 “밤, 견인의 시각” /채 희윤

1954년 서강대 대학원. 한국일보 신춘문예.

“별똥별 헤는 밤” “스무고개 넘기” “곰보아재” “소설 쓰는 여자”

광주전남 작가회의회. 광주전남소설가협회 회장 역임. 광주여대.

16)

이런 꿈 한자락

/천 승 세

모지락스러운 세상 목숨 벼르노라 사대육신

눅쳐지는 날엔 이런 꿈 한 가닥 담은 단

봇짐 들고 길 떠나보자.

섬도 아닌 땅 땅도 아닌 섬 한 곳 물색해서

자란자란 띠 돌리는 물길 모재비 헤엄질로 건너

연화리에 오똑 올라 풋각시 허릿매 같은

환한 길 한골로 닦아 목사동 되짚어 오를 일.

아직도 즈런즈런 젊디젊은 통명산 벼룻길

달근달근 타내려 필봉 서벅돌 틈 낙낙한

자리 한 곳 골라 곡성땅 마지막 파시

주렁주렁 키우는 감나무 한그루로 희우둠이 서서

붓대 쥔채 날밤세우는 신전리 재백(在白)이의

새하얀 새벽이나 지켜볼꺼나

1939년 서라벌예대. 성균관대.

동아일보 신춘문예. 국립극장 장막극 현상공모 당선.

소설 “맨발” “혜자의 눈꽃” “낙과를 줍는 기린” 시집 “몸굿“

17)

/한승원

거문고는 왜 신의 악기(神 琴)

인가 수많은 누에고치들의

순절 때문이네. 그들의 몸

비틀어 꼰 울음은 혼의 음

되어, 그 음은 빛이 되어,

그 빛은 새가 되어 펄펄

하늘로 날아가네.

詩, 글씨 / 한 승원

1939년 서라벌예대 문창과. 대한일보 신춘문예 당선.

소설 “동학제 7부작” “해일” “원효” “추사” “아제아제 바라아제” “목선”

이상 문학상. 김동리 문학상. 수상. 해산토굴에 칩거. 조선

18)

목 사 동 연 가

/최 정 주

목사동 신전리 마당 넓은 그 집에는

배꽃같은 사랑이 살아요. 떠난 사랑으로

가슴에 꽃병이 들어 아픈 날이면

주인 몰래 한번 다녀 가시지요

운이 좋으면 소쩍새가 부르는 사철가

한 대목 들을 수 있고요. 주인에게 들키면

사랑같은 배 맛도 볼 수 있지요.

1951년 원광대 국문과. 한국문학에 중편소설 당선.

소설 “아리랑” “흰소” “일지매” “안개” “황진이”

백제예술대

19)

섬으로 가는 2박 3일

/이생진

이렇게 가족 몰래 사는 가족이 있었던가

모이니까 한 식구 같다

남원을 지나

곡성에서 이재백 소설가

돌각담 같은 순수한 사람의 손

진갑이 훨쩍 지난 것이 허무한 게 아니라

이런 만남이 고마워.....

고목에서 예쁜 꽃을 피우고 싶은 것은

과욕이 아니리라

생명의 존재를 다시금 확인하는 방법이다

시골에서 배농사를 하며 글을 쓰는

이재백

서울에서 시를 쓰는 내 손이 부끄러워

그의 손보다 먼저 내 얼굴에 미소를 바른다

술이 맛있는 것도 이런 손 때문이리라

그는 무궁화호에서 내려

다시 곡성에서 헤어졌다

이 세상에 태어나 글을 쓴다는 거

술을 마신다는 거

그리고 얼굴을 마주보며 취한다는 거

2박 3일은 그것을 확인하는 술잔이다.

1929. 국제대학.

현대문학 추천, 그리운 성산포. 바다에 오른 이유. 나의 부재.

윤동주문학상, 그리운 성산포로, 제주명예 도민증.

<1> 글 비(碑) :자연석19 개

<2 >돌각담 길이 135m

'◈無碍-창작漢詩방◈' 카테고리의 다른 글

| [漢詩]우갈(偶喝)/이시명 (0) | 2011.03.21 |

|---|---|

| [創作漢詩]산당우음(山堂偶吟)/李時明 (0) | 2011.02.11 |

| <漢詩>월악운거(月岳雲居)/이시명 (0) | 2011.01.24 |

| [漢詩모음] 桃源境 (도원경) 外.../多勿-無碍堂 (0) | 2011.01.15 |

| [漢詩]백설우음(白雪偶吟) / 李時明 (0) | 2011.01.03 |